【お手入れは?】珪藻土七輪のメリット・デメリット 使い方から掃除・片付けまで

KEYWORD

※本ページにはプロモーションが含まれています

キャンプやバーベキューといったアウトドアシーン、普段の食卓などで使う人が増えている、昔ながらの風情ある調理器具「七輪」。

そんな七輪を使った秋の風物詩「さんま(秋刀魚)の七輪焼き」を、一度はやってみたいと思った人も多いでしょう。

昔こそ一家に一台あった七輪ですが、今では持っていない家庭も多く、

「使い方が難しそう」

「お手入れが面倒なのでは?」

など、使ってみたくても不安を抱えている人は多いはず。

そこで今回は、七輪の選び方やおすすめ商品、使い方やお手入れの仕方まで紹介します。

昔ながらの調理器具「七輪」とは?

七輪とは、木炭や豆炭など、炭を燃料とする調理用の炉のことを指します。

原材料は、バスマットで有名な珪藻土(けいそうど)ですが、中には陶器を混ぜたものや、純陶器製もあるようです。

珪藻土や陶器以外の素材で作られたものも七輪と呼ばれることがありますが、それらは正確には「バーベキューコンロ・グリル」なので、間違えないよう注意しましょう。

そんな七輪には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは、昔ながらの手法で珪藻土を削って成形する「切り出し七輪」。

もう一つは、珪藻土を粉砕して粘土状にしたものを、金型にプレスして作られる「練り物七輪」です。

この二つの特徴は、選び方のところで紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。

七輪を使うメリット

ここでは、七輪を使うメリットについて紹介します。

キャンプやバーベキューに使用するなら、バーベキューコンロやバーナーなどもありますが、七輪を使うとどんなメリットがあるのかを見てみましょう。

炭火焼きがもっと美味しくなる

自宅でフライパンを使って焼いた肉より、焼肉屋の炭火で焼いた肉の方が美味しいと感じたことはありませんか?

これは、炭火で発生する赤外線が関係しています。

発生する赤外線には「遠赤外線」と「近赤外線」があり、近赤外線が食材の表面に焦げ目をつくって旨味成分を密閉、遠赤外線が食材を内側から加熱してグルタミンなどの旨味成分をつくるので、ガス火で焼いた肉よりも美味しくなるのです。

また、ガス火は水分を含みますが炭火は水分を含まないので、表面はパリッと中はホクホクでジューシーな焼き上がりになります。

そして、実は七輪の原料である珪藻土や陶器も、熱することで強い赤外線を発生させます。

そのため「七輪+炭火」は、食材の旨味をしっかりと内側に留め、食材本来の旨味を最大限に引き出すことができる最強コンビなのです。

燃料の節約になる

七輪の原料となる珪藻土には、高い断熱性があります。

そのため、炭の数を増やさなくても長い時間燃焼を続けることができ、燃料の消費を抑えることができます。

耐久性が高い

七輪は、耐久性が高いところも魅力。

弱点はあるものの、大切に扱えば一生使い続けられるほどです。

ぜひ、この後で紹介するデメリットやお手入れ方法をチェックして、七輪の弱点もチェックしておきましょう。

風情がある

七輪の原型となった屋内用の「置き炉」は、平安時代に誕生しました。

現代で使われている形状になったのは、江戸時代であると言われています。

そんな七輪は、今ではレトロで風情あるアイテムとしても愛されており、七輪焼きのおいしさはさることながら、「昔の日本」の雰囲気も楽しむことができます。

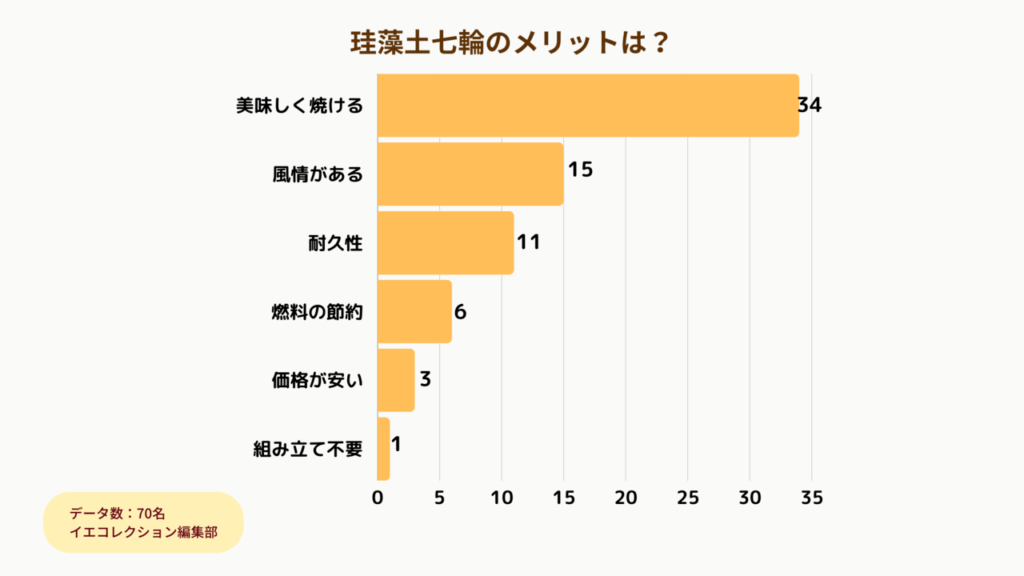

【購入者に調査】珪藻土七輪のメリットは?

今回イエコレクション編集部では、珪藻土七輪を5年以内に購入したことのある70人にアンケートを実施。

珪藻土七輪のメリットについて伺いました。

最も多かった回答は、「美味しく焼ける」が34名、2位は「風情がある」15名、3位は「耐久性」11名という結果に。

「風情がある」を選んだ人の理由には、「使用中も保管中も見た感じも楽しめる」、「耐久性」を選んだ人からは「熱による耐久性が高いため、熱で壊れるということが無いのが利点」という回答もありました。

七輪のデメリット

昔ながらの形が残る、趣のある七輪。

たくさんのメリットがありますが、その特殊な性質上デメリットも少なからずあります。

ここでは、七輪を使う上で気を付けたいポイントについて紹介します。

大人数には向かない

バーベキューコンロと七輪を比べると、七輪のサイズは小さめ。

大型も販売されてはいますが、大人数で使えそうなものだと価格が高めに設定されています。

そのため、大人数でバーベキューをしたい人には、七輪は不向きです。

高さ調節には台が必要

バーベキューコンロは、テーブルや椅子の高さに合わせてコンロ自体の高さ調整ができるものが多いですが、七輪の場合は取り外しできる脚がないため、七輪のみでは高さ調整ができません。

しかし、レンガやテーブルの上に置く、専用の高さ調整台を使うことで、食材を焼きやすい高さにすることは可能です。

水と衝撃に弱い

珪藻土が原材料の七輪は、水と衝撃に弱いので扱いに注意が必要です。

食材や調味料で汚れたからといって、水を掛けてゴシゴシ洗うのはNG。

どうしても汚れが気になる場合でも、ブラシでこする程度にとどめておきましょう。

また、強い衝撃が加わると欠けたりひび割れてしまうこともあるので、移動や保管の際にはぶつけたり落としたりしないよう気を付けましょう。

詳しいお手入れ方法は、この記事の最後で紹介してます。

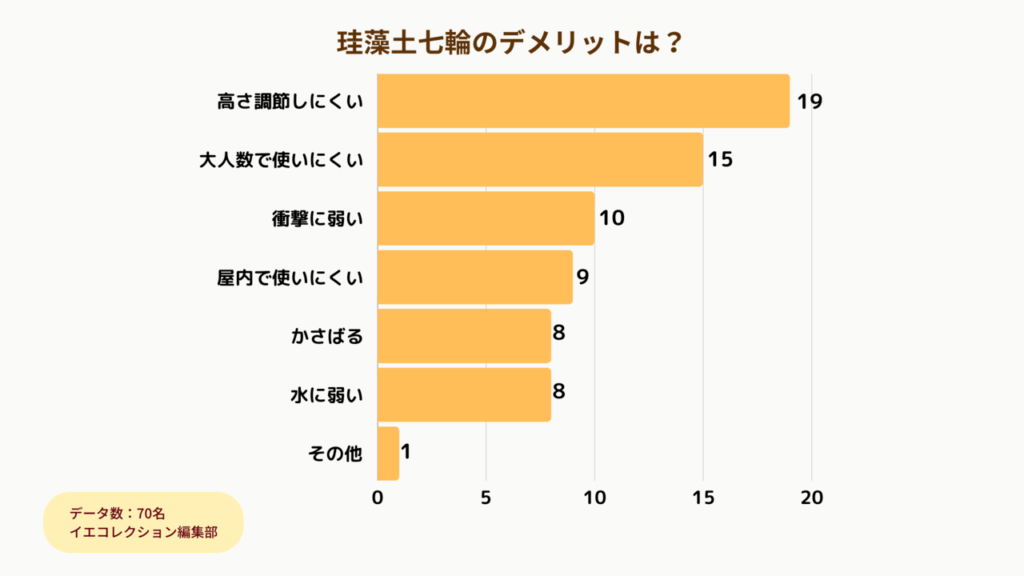

【購入者に調査】珪藻土七輪のデメリットは?

ここからは、珪藻土七輪のデメリットについて行ったアンケート調査も紹介します。

1位は「高さ調節しにくい」が19名、2位は「大人数で使いにくい」15名、3位は「衝撃に弱い」10名という結果に。

「その他」には「住宅街ではちょっと近所の目が気になる」との声がありました。

「大人数で使いにくい」を選んだ人の理由には、「親戚を呼んで使う時、サイズが大きくないので料理を待たされる人がいます」、「衝撃に弱い」を選んだ人からは「とても衝撃に弱いので、うっかり高い所から落としたらすぐ割れてしまう」という回答もありました。

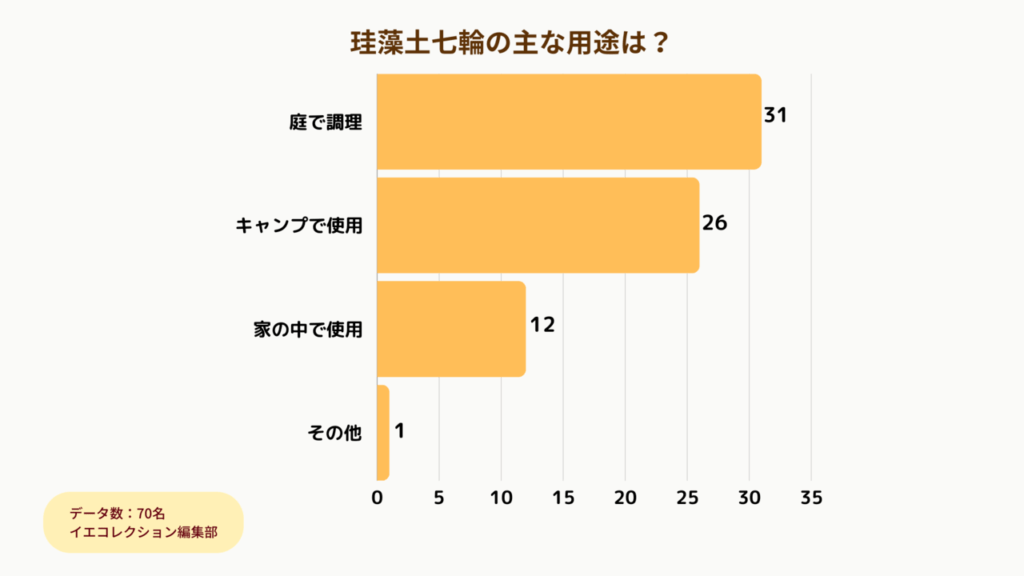

【購入者に調査】珪藻土七輪の使用用途は?

続いて、珪藻土七輪の使い方についても伺いました。

最も多かった回答は、「庭で調理」で31名、2位は「キャンプで使用」で26名、3位は「家の中で使用」で12名という結果に。

「その他」の1名は「ベランダ使用」との声がありました。

また、何を焼くのに使用しているかの詳細回答では、「庭で調理」を選んだ人の理由には、「たまに良い肉や魚を焼いている」「毎年、新年に餅を焼いている」、「キャンプで使用」を選んだ人からは「BBQ]で使用した」という回答もありました。

主にホームパーティーなど複数人の時や、煙の多く出る食材を調理をする際に珪藻土七輪を使用している人は多いようです。

珪藻土七輪の購入に迷っている人は、ぜひこちらのアンケート結果も参考にしてみてください。

珪藻土製七輪の選び方

七輪のメリットとデメリットがわかったところで、ここからは自分に合う七輪の選び方を紹介します。

「購入したけど、使い勝手が悪くてお蔵入りに」なんてことにならないよう、こちらもしっかり確認してください。

切り出しか練り物か

珪藻土製の七輪には、「切り出し七輪」と「練り物七輪」があります。

それぞれにはどんな特徴があるのかを確認して、自分に合うタイプを選びましょう。

切り出し七輪

切り出し七輪は、珪藻土の塊を職人が手作業で削って作られています。

そのため、珪藻土の無数に空いた穴などの組織が保たれているので、軽量で強度も強く、キャンプやバーベキューに持ち運びたい人、長く使いたい人におすすめです。

ただし、手作業で作られているので、練り物七輪に比べて価格設定は高めです。

練り物

「初めて七輪を購入するから、あまり高価なものは使いこなせるか心配」という人でも、気軽に手を伸ばせる練り物七輪。

こちらは、粉状にした珪藻土を金型でプレスして形成する量産型で、焼肉屋などで使われている七輪のほとんどがこの練り物です。

切り出し七輪よりローコストで生産できるので、比較的お手頃な価格。

しかし、細かな穴などの珪藻土の組織は破壊されているので、切り出し七輪に比べて重く、強度も弱めです。

形状で選ぶ

七輪の形状には、大きく分けて「ラッパ型(円筒形)」「平型」があります。

ラッパ型

ラッパ型は、下から上へ中心部に特に強い対流熱を発生させます。

そのため、鍋ややかんのお湯を沸かしたり、野菜や肉を焼くのにちょうど良い形状。

さんまや焼き鳥など、長くて大きなものを焼くには焼き面が少し短いでしょう。

こちらは、主に対流熱で調理をします。

平型

炭が平面に広がる形で、焼き物にピッタリなのが平型です。

焼き面が広く、高さがラッパ型より低くなっているので、卓上でも使いやすいのが特徴。

焼き物を重視した形状なので、バーベキューやキャンプにもおすすめです。

こちらは、主に炭火や七輪から発生する赤外線の輻射熱で調理します。

使うシーンで選ぶ

タイプが決まったら、次はどんなシーンで使うのかを具体的にイメージしていきます。

「一人でのんびりと読書を楽しみながら、庭で秋刀魚の網焼きを楽しむ」

「家のバルコニーで4人家族で焼き鳥を楽しむ」など。

何を調理したいのか、どんな時に誰と使う予定なのか、という細かなイメージがあると、大きさや形を絞りやすくなります。

キャンプやバーベキューにおすすめの七輪

それでは、ここからはキャンプやバーベキューにおすすめの七輪を紹介します。

選び方を参考に、使うシーンを考えながら選んでみましょう。

カワセ バンドック (BUNDOK) 七輪 BD-385

一台目にもおすすめ! スタンダードで使いやすい珪藻土七輪

スポーツ用品やアウトドア用品を扱う「カワセ」のブランド、バンドッグの七輪BD-385です。

こちらはスタンダードなラッパ型で、空気窓を開閉することで火力を調整が可能。

“しちりん”とひらがなで書かれたデザインもポイントです。

「安くて、持ち手がついていて運びやすい」と口コミでも評判の一品。

- 外形寸法 幅26cm 奥行25cm 高さ21.5cm

- 重量 4.85kg

- 練り物

amazonで見る

楽天市場で見る

Yahoo!ショッピングで見る

キンカ (KINKA) プレミアムカラー木炭コンロ小型卓上ピンク

ピンクカラーが目を惹くおしゃれな珪藻土七輪

価格も手頃で珍しいピンクカラーの卓上七輪です。

あまり高さがない造りになっているので、テーブルの上でも食材を焼きやすくなっています。

七輪には珍しいかわいいカラーなので、炭火焼きで茶色っぽいカラーが増えるテーブル上を、さりげなく彩ります。

- 外形寸法 直径22cm 高さ18cm

- 重量 2.5kg

丸和工業 ひまわり七輪

高級感のあるデザインとテーブル上でも使えるサイズ感が魅力の珪藻土七輪

テーブルの上に置いても使える、平型の切り出し七輪。

その名の通り、ひまわりのような形をしているのが特徴です。

白色の珪藻土に金属バンドの組み合わせが、高級感をただよわせます。

広々としているため、焼肉や魚介類の海鮮焼き、焼き鳥など幅広く楽しめそうです。

- 外形寸法 直径32cm 高さ17cm

- 重量 4kg

- 材質 珪藻土(石川県珠洲市産)

- 切り出し

amazonで見る

楽天市場で見る

Yahoo!ショッピングで見る

三和金属 しちりん角型ワイド

火ばさみや敷台などが付いた、アウトドアにもおすすめの珪藻土七輪

大きくてお手頃価格が人気の七輪です。

長方形は食材を焼きやすく、また、火ばさみ・敷台・角アミが付属しているので、様々な料理に対応できます。

バーベキューでも活躍すること間違いなし。

- 外形寸法 幅41cm 奥行24cm 高さ17cm

- 材質 珪藻土

amazonで見る6,980円

楽天市場で見る

Yahoo!ショッピングで見る

丸和工業 大判七輪 真ちゅう巻

職人によって作られたこだわりと、大きめサイズが魅力の珪藻土七輪

テレビで紹介されたこともある「丸和工業」の大判七輪です。

切り出した天然珪藻土を職人が丁寧に削って仕上げた、確かな品質を感じられる逸品。

今回おすすめした七輪の中で最も大きく、さんまをまるごと乗せてもはみ出さない十分な幅がポイント。

野菜や肉もたっぷり楽しめるので、バーベキューやキャンプで大活躍するでしょう。

- 外形寸法 幅46cm 奥行26cm 高さ18cm

- 重量 7kg

- 切り出し

バンドック (BUNDOK) 長角 七輪 大 BD-383 スタンド付 3~4人用

リーズナブルな価格と、使いやすい横長なフォルムが嬉しい珪藻土七輪

炭入れスペースが2層式に分かれた「バンドック」の長角七輪です。

2層に分かれていることで食材を分けたり火力の調整をしたりできる仕様。

火力は小窓の開閉によって空気を取り込み行います。

遠赤外線効果と食材にあった火力で調理することで美味しさを最大限引き出します。

リーズナブルでキャンプやBBQで大活躍するおすすめの七輪です。

- 外形寸法

- 本体 幅44cm 奥行24cm 高さ17cm

- スタンド 幅44cm 奥行23cm 高さ13cm

- 重量 7.5kg

amazonで見る3,545円

楽天市場で見る

Yahoo!ショッピングで見る

飛騨コンロ 特大大名コンロ 国産天然珪藻土切り出し七輪 7号(鍋敷き・焼き網付)

老舗メーカーならではのこだわりが詰まった珪藻土七輪

七輪表面の保護や補強を目的として、文字がデザインされた珍しい七輪。

書かれているのは「枕慈童(菊慈童)」という能の謡で、長寿の願いが込められています。

「飛騨コンロ」は卓上コンロの代名詞になっていますが、こちらの会社の物は現在流通している中でも最も古くから製造されているため、長い歴史で培われたクオリティは他を凌ぐものがあります。

「購入してから10年、誤って落下させるまでは大活躍でした」

「室内・屋外どちらもいける」

「4人くらいで囲むには十分」

「風情がある」など、機能性やデザイン面でも評判の良い人気の七輪です。

- 外形寸法 幅21cm 奥行21cm 高さ17cm

- 重量 2.75kg

- 切り出し

七輪の使い方

「七輪を買ったはいいが、使い方がいまいち分からない」となると、せっかくの良さを存分に味わうことが出来なくなってしまいます。

そこで、最後に七輪の使い方を簡単に紹介します。

この後にお手入れ方法も紹介しているので、合わせて確認しましょう。

炭を入れて着火する

まず、七輪の燃料となる炭を用意します。

このとき、炭の大きさが大きいと日が点きにくいので、少し砕いておくのがおすすめです。

次に着火方法ですが、マッチや紙などは着火に時間がかかるうえに危険なので、ガスバーナーか火おこし器を使いましょう。

炭が全体的に赤くなってきたら着火成功です。

火力を調整する

着火には時間がかかるので、火力は基本的に燃料を「減らす」ことで調整を行うと楽です。

そのため、初めは木炭を多めにしておくといいでしょう。

木炭を減らすときは、火消し壷や他の七輪へ移動します。

その他、調整台を使って食材と木炭の距離を遠ざける方法や、木炭を霧吹きなどで濡らして冷却する方法、鉄板・石膏付きの焼き網・アルミホイルを使って熱を遮断する方法で火力を抑えられます。

火力UPには送風が1番。

酸素を送って火力をUPさせましょう。

扇ぐ、空気口の開閉、風口から送風機で風を送るといった方法があります。

ただし、送風機の使用は一気に高温になるため、七輪のひび割れや破損に繋がる危険性もあり注意が必要です。

調理後、消火

消火は、酸素を遮断して時間をかけて行うのが一般的。

空き缶や火消し壷に木炭を入れて、フタをしてしばらく待つと自然と消火することができます。

いずれも消化中は入れ物が熱くなっているため、子供やペットが万が一触れて大火傷を負わないように注意しましょう。

七輪のお手入れ方法

七輪を長く楽しむためには、お手入れも大切です。

時間をかけて選んだ愛着のある七輪ならなおさら、一生ものの七輪とするために、お手入れ方法を確認しておきましょう。

灰と炭を落とす

消化を終えた七輪がしっかり冷めたら、逆さにして灰や残った炭の欠片などを落とします。

火皿が取れない場合は空気口から灰を出しましょう。

焼き終わったら早めに消化させておくと、お手入れまでスムーズに行えます。

汚れを掃除

基本的に七輪はお手入れ不要ですが、油汚れやこびりつき汚れは臭いの原因となりやすいため、落としておくと次に使うときも気持ちが良いです。

割りばしなどで剥がせないタレの汚れなどは、絶対に水洗いはせず、汚れは濡れタオルで拭き取りましょう。

汚れ掃除の手間を省くため、事前に汚れ防止として七輪の縁などにアルミホイルを巻いて使用する人もいます。

空気口を手入れ

空気口の中や隙間に灰や炭が詰まると開かなくなり、故障の原因になります。

七輪を横にして灰を出し切り、金具を軽く叩いて隙間の炭を取り出しましょう。

また、何度か空気口を開閉するのも良い方法です

全ての手入れが完了したら、通気性の良い湿度の少ない場所に収納します。

長期保存する場合は段ボールに入れて保護しましょう。

通販サイトの最新ランキングも参考にする

各通販サイトの売れ筋ランキングもぜひ参考にしてみてください。

楽天市場の売れ筋ランキング

Amazonの売れ筋ランキング

Yahoo!ショッピングの売れ筋ランキング

まとめ

いかがでしたか?

七輪は、バーナーやコンロなどと比べるとやや扱いにくいですが、食材をいただくまでの過程も存分に楽しめて、手間をかけた分だけ美味しく食べられる昔ながらの調理器具です。

食事にこだわりたい人や、生活に変化が欲しい人は、会話を楽しみつつ食材の仕上がりを心待ちする、忙しい時を忘れて癒しの時間を過ごさせてくれる、魅力的な七輪を暮らしに取り入れてみませんか?